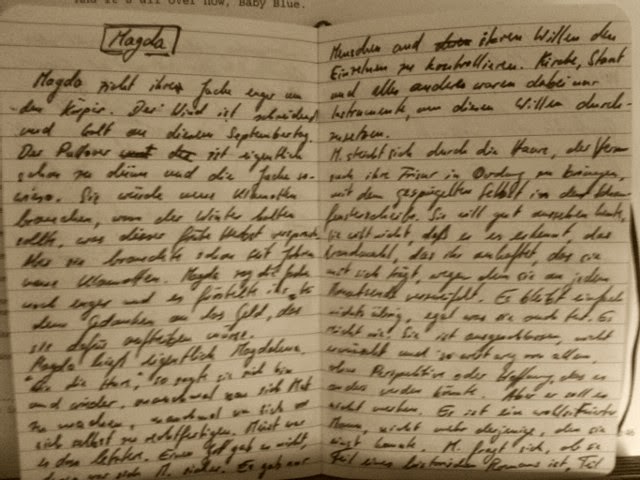

Magda

Magda zieht ihre Jacke enger um den Körper. Der Wind ist schneidend und kalt an diesem Septembertag. Der Pullover ist eigentlich schon zu dünn und die Jacke sowieso. Sie würde neue Klamotten brauchen, wenn der Winter halten sollte, was dieser frühe Herbst versprach. Aber sie brauchte schon seit Jahren neue Klamotten. Magda zog das Jäckchen noch enger und bei dem Gedanken an das Geld, das sie dafür auftreiben müsste, fröstelte es ihr bitterlicher als bei der Aussicht auf einen strengen Winter.

Magda hieß eigentlich Magdalena. „Wie die Hure“, so sagte sie sich hin und wieder, manchmal um sich Mut zu machen, manchmal um sich vor sich selbst zu rechtfertigen. Meist war es das Letztere. Einen Gott gab es nicht, dessen war sich M. sicher. Es gab nur Menschen und ihren Willen, ihr Umfeld zu kontrollieren. Kirche, Staat und alles andere waren dabei nur Instrumente, um diesen Willen durchzusetzen.

M. strich sich durch die Haare, der Versuch, die Frisur in Ordnung zu bringen, mit dem gespiegelten Selbst in der Schaufensterscheibe. Sie will gut aussehen heute, sie will nicht, dass er es erkennt, das Brandmal, das ihr anhaftet, das sie mit sich trägt, dessentwegen sie an jedem Monatsende verzweifelt. Es bleibt einfach nichts übrig, egal, was sie auch tut. Es reicht nie. Sie ist ausgeschlossen, nicht erwünscht und so weit weg von allem, ohne Perspektive oder Hoffnung, dass es anders werden könnte. Aber "bevor wir betteln, gehen wir klauen".

Sie ist eine ausgemergelte, nicht mehr junge Frau, nicht mehr diejenige, die sie einst kannte. M. fragt sich, ob sie Teil einer dieser blutleeren historischen Romane sei. Teil einer Geschichte, die schon hunderte, tausende Male schlecht erzählt worden war und doch uninspiriert und sinnlos blieb. Eine ständige Wiederholung, die Geschichte ihrer Mutter, ihrer Großmutter und deren Mutter. Und sie dachte einst, dass diese Zeiten vorüber seien. Was sind all ihre Abschlüsse und all ihre Bildung wert, wenn sie in solche Eingeständnisse gezwungen wird?

Sitzt ihr Haar richtig? Sieht sie noch gut aus? Ist ihr Arsch noch nicht zu fett und ihre Haut noch nicht zu faltig? Strahlt sie Selbstbewusstsein und Dynamik aus? Damit sie einer potentiell guten Partie gefallen könnte. Dieses Treffen würde sie ihr erbarmungswürdig kleines Erspartes kosten und sie würde am Monatsende erneut mit Nichts dastehen. Oder vielleicht mit allem, wenn sie ihm gefiel. „Der Schritt zwischen dem Verkauf deiner Würde und dem deines Körpers war schon immer nur minimal. Und jene, die Letzteres verloren, behielten allzu oft zumindest Ersteres“, dachte sie.

Es waren Hoffnungen und Träume, die sie weitertrieben. Die Chance auf die Erfüllung des Wunsches zu erreichen, was keinem aus ihrer Familie jemals zuvor gelungen war. Es war das Vertrauen in die Weisheit der Eltern, die ihr rieten, immer das zu tun, was ihr Herz ihr sagte. Es waren jene gut gemeinten und an der Realität zerbrechenden Grundlagen, auf die M. ihre Lebensentscheidungen fußte. Die Bücher waren Schuld und die Lieder, die 33rpm, die immer gelogen haben, die beschworen, dass es besser werden würde, die versprachen, dass es eine Chance gäbe, den großen Wurf zu schaffen. Es war Opium und sie hatte ihnen geglaubt, so wie die Anderen es taten. Sie waren noch alle da, dort in den kleinen Städten, in den kleinen Dörfern der Peripherie.

So wie M. schafften es ein paar in die große Stadt, hinaus in die Welt, wie sie damals dachten. Doch diese Welt war viel kleiner, als sie es am Anfang auch nur im Entferntesten zu erahnen hätten gewagt. Sie versuchten es einige Jahre, zählten Tage und wussten, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sie einbrechen würden, bis sie die missachtete Herkunft und die abgeworfene Vergangenheit einholen würden. Tief in ihrem Inneren wussten sie, dass die eingeflüsterten Wahrheiten sie verraten würden.

Einer nach dem anderen gab auf, kehrte ein in den Hafen der Herkunft oder der Anpassung. Anti alles für immer musste scheitern. Vielleicht gab es welche, die es schafften, aber das waren nie viele. Vielleicht machte das auch den Reiz dieser Träume und Hoffnungen aus. Vielleicht waren sie immer Katzengold, von Anfang an. Vielleicht würden sie ihren Zauber verlieren, wenn es anders wäre, wenn jeder sie ergreifen könnte. Vielleicht ist es wirklich derart zynisch, dass es jene braucht, die es während der Reise nicht einmal von der Rollbahn schaffen, weil der Himmel sonst zu übervölkert wäre.

M. lächelt ihn an, nickt, lässt ihn reden, hauptsächlich von seinem Job. InvestmentsAnzügeBüros-GeschäftsessenFitnessDynamik. Von dem Überleben des Stärksten und Besten. Von der Selbstbestimmung und Freiheit des Marktes, der alles von alleine regelt. Davon, dass sich Arbeit lohnen sollte, dass man niemandem etwas schuldet, bloß weil man mehr verdient, hätten die anderen ja auch machen können. „Arm und Reich gab es schon immer. Warum hat jemand wie ich das zu verantworten?“

M. nickt und schweigt, lässt ihn reden, sagt „Aha“ und „Ja“, Hörersignale. Mehr braucht er nicht, um weiterzumachen, immer weiter. Wortaneinanderreihungen: Sellingassetsportfolioinvestment-sharinghedgefonds und dann wieder UhrenAutosRollederFrauimBusiness. „Frauen in einer Führungsposition sind einfach nicht wirklich machbar. Die wollen doch was ganz anderes, oder nicht?“ M. nickt. Sie seien doch eh zu gutaussehend für so eine harte Unternehmenswelt, die Frauen. Er berührt ihre Hand, wie aus Versehen, und M. zwingt sich zu lächeln. Sie muss es, sie braucht das Geld, sie will nicht zurück zu den unterbezahlten Schinderjobs, den Pensionen, Caterings, Bars, Klos, Küchen und Koffern. Sie will endlich mehr sein als nur die Untermieterin der Anderen, nicht jeden Penny umdrehen müssen. Sich nicht wieder aufs Neue unterschätzt und verschwendet fühlen.

Sie denkt an ihre Schreibmaschine zu Hause und an die Bögen Schmierpapier, die sie aus einem Büro mitgehen ließ um Kosten zu sparen. Und sie denkt an ihren leeren Magen und zwingt sich zu lächeln. Er spürt ihre Nervosität, beugt sich herüber und wispert, dass sie sich keine Sorgen machen brauche. Alles würde gut. Er lügt, sie sieht es in seinen Augen. Sie weiß, dass er sie nur ficken will, dass sie für ihn kein Mensch ist, nur ein Stück Fleisch auf zwei Beinen, dass er weiß, dass er sie in der Hand hat, dass sie etwas will, was er besitzt.

„Haben sie ihren CV dabei?“, er fragt es beiläufig, sodass es anrüchig und wie ein Geheimnis klingt. M. zieht die rote Mappe hervor, in der sie alle nötigen Blätter, Urkunden, Auszeichnungen und Zeugnisse säuberlich eingeheftet hat. Sie schiebt sie ihm herüber. Er schlägt die rote Mappe auf, den Blick nicht von M. abwendend und ohne hineingeblickt zu haben, lässt er den Deckel wieder zufallen.

„Sieht hervorragend aus.“

„Aber …“

„Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Bewerber.“

M. schweigt.

„Lassen Sie uns noch etwas trinken und auf Ihren neuen Job anstoßen.“

M. zögert. Sie weiß, dass sie es sich nicht leisten kann und er registriert ihr Zögern. Sie will ablehnen, doch er kommt ihr zuvor und bestellt den nächsten Drink, einen Cocktail. „Viel zu teuer“, denkt M.. Sie fühlt sich klein und übergangen, ganz automatisiert und dumpf sitzt sie da, hebt den Kopf, als die Kellnerin die Gläser bringt und ihr leicht lächelnd zunickt. Nimmt den Drink und stößt an.

Ob sie sich freue, fragt er. Sie antwortet irgendwas, doch vergisst ihre Worte gleich wieder. Froh solle sie sein, sagt er, dass er ihr diese Möglichkeit gebe. Es klingt fast als schwinge da eine Entrüstung mit über ihren fehlenden Enthusiasmus. Nicht jede bekäme diese Gelegenheit, sagt er, bedenke man ihre Situation. Sie versteht kein Wort, nickt nur.

„Mit ihren Qualifikationen, da ist sonst nichts zu holen.“ So ein Studium wie ihres sei doch heutzutage eher eine Flause, etwas, was sich nicht lohne, eine Einbahnstraße.

„Einbahnstraße?“, fragt sie.

Er runzelt die Stirn, versteht nichts. Ihr schwirrt der Kopf. Was sie sich denn denke, wer sie sei mit ihren kleinen Abschlüssen? Wer sie denn einstellen solle, in diesem Alter? Er nimmt einen tiefen Schluck von seinem teuren Drink. M. schweigt noch immer. Er sagt, dass er ihre Undankbarkeit anmaßend fände und es satt habe, für irgendwen, der es nicht zu schätzen wisse, seinen guten Namen hinzuhalten. Dankbar solle sie sein.

Magdalena schaut auf ihren Drink hinab, der unangerührt auf dem Tisch im schummrigen Licht der Bar blinkt. Sie nimmt ihre rote Mappe und steckt sie in ihre Tasche, zählt das Geld für ihren Kaffee auf den Tisch und legt sogar noch ein Trinkgeld drauf. Sie lässt seine Angebote und seine Drinks und sein Geld hinter sich, kehrt in ihren Alltag zurück, in dem sie um jeden kleinen Erfolg kämpfen muss, in dem sie arm ist wie eine Kirchenmaus. Der Alltag, der immer wieder aufs Neue erfolglos zurückgeschlagen werden muss von hoffnungslos unterbezahlten Jobs und dem Wohlwollen von Freunden und Familie. Der Alltag, der sie versucht, zu brechen. Eine Sturmflut, gegen die sie ewig anbrüllt und die sie doch zu erschlagen droht.

Doch dieser Alltag lässt ihr ein Leben, in dem sie sicher sein kann, wer sie ist. In dem sie sich nicht dafür rechtfertigen muss, dass ihre Qualifikationen nicht wirtschaftlich verwertbar seien. Ein Leben, das vom Tackern der Schreibmaschinenhämmerchen, dem Kratzen der Füllfeder und dem Klackern der Tasten erfüllt ist. Ein Leben, das singt und in dem die Musik niemals endet. Ein Leben, das keinen Rückzug und kein Bereuen erträgt. Das brennt und brennt und brennt und brennt durch die Ewigkeit.

"I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving hysterical naked"

Kommentare

Kommentar veröffentlichen