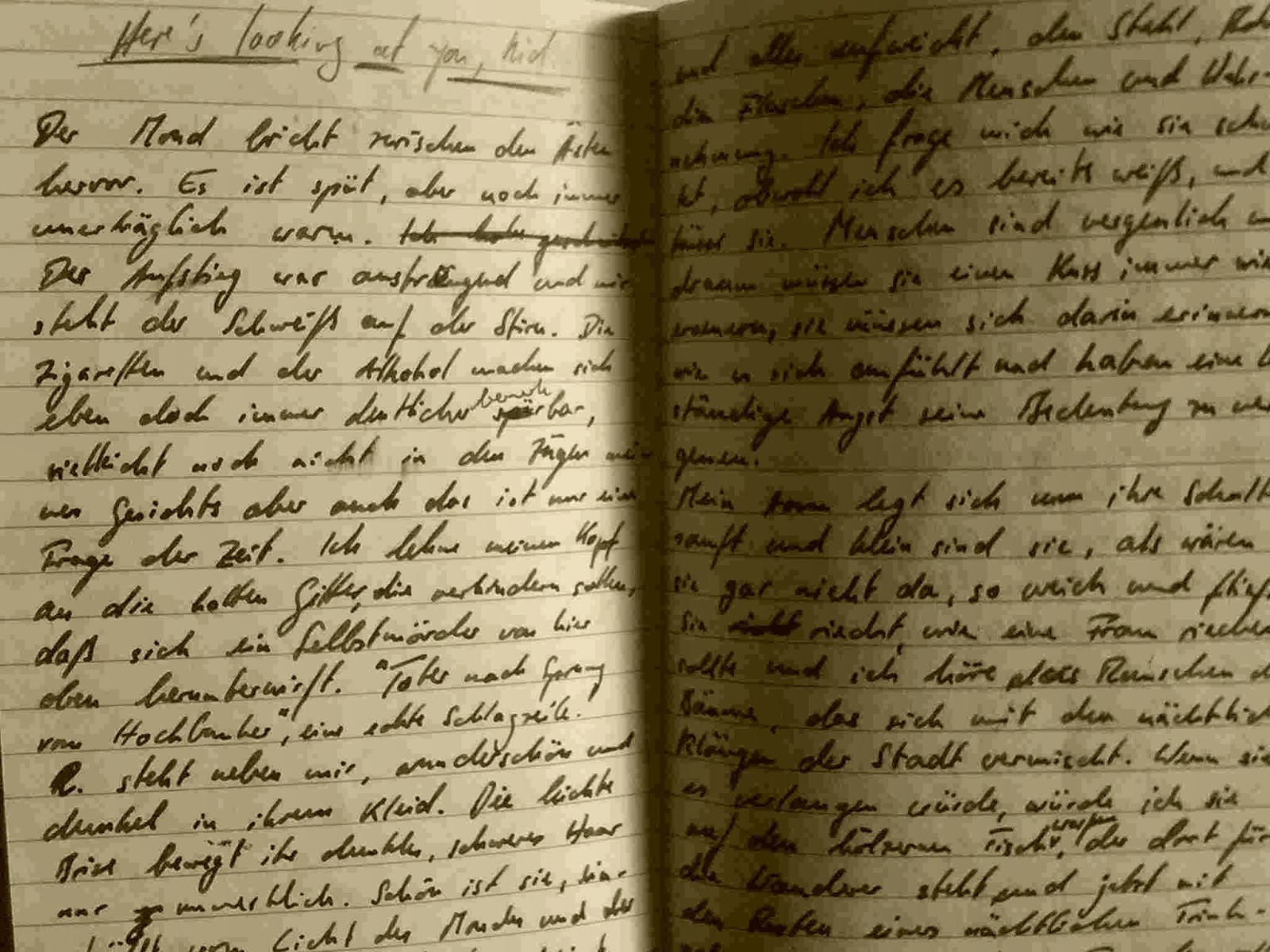

"Here's looking at you, kid"

Der Mond bricht zwischen den Ästen hervor. Es ist spät, aber

noch immer unerträglich heiß. Der Aufstieg war anstrengend und mir steht der

Schweiß auf der Stirn. Die Zigaretten und der Alkohol machen sich eben doch

immer deutlicher bemerkbar, vielleicht noch nicht in den Zügen meines Gesichts,

aber auch das ist nur noch eine Frage der Zeit. Ich lehne meinen Kopf an die

kalten Gitter, die verhindern sollen, dass sich ein Selbstmörder von hier oben

herunterwirft. „Toter nach Sprung vom Hochbunker“, eine echte Schlagzeile.

Sie steht neben mir, gut und klar in ihrem Kleid. Die

leichte Brise bewegt ihr dunkles, schweres Haar nur unmerklich. Schön ist sie,

eingehüllt vom Licht des Mondes und der Stadt, das zu uns herüber scheint und

alles aufweicht, den Stahl, Beton, die Flaschen, Menschen und die Wahrnehmung. Ich

frage mich, wie sie schmeckt, obwohl ich es bereits weiß und dann küsse ich sie.

Menschen sind vergesslich und darum müssen sie einen Kuss immer wieder

erneuern, sie müssen sich daran erinnern, wie es sich anfühlt und haben eine

ständige Angst, dass ihnen die Bedeutung des Kusses unbegreiflich wird.

Es dreht sich in meinem Kopf. Melodien und Worte, von denen

ich dachte, dass ich sie vergessen hätte. Es brüllt und pfeift: „Da vorne liegt

die Stadt und da wolltest du immer sein, doch wie du jetzt dahin kommst?

Anlauf, Alter! Anlauf!“ Es ist schön hier oben und ich will nirgendwo anders

sein. Und irgendwann verstummt alles in meinem Kopf. Eine wohlige Wärme, die

sich ausbreitet und beruhigt.

Mein Arm legt sich um ihre Schultern, sanft und klein sind

sie, als wären sie gar nicht da, so weich und fließend. Sie riecht, wie eine

Frau riechen sollte und ich höre jetzt nur noch das Rauschen der Bäume, das

sich mit den nächtlichen Klängen der Stadt vermischt. Warum nicht einfach jetzt

auf dem Tisch dort drüber, der für die Wanderer gedacht ist und jetzt mit den

Resten eines nächtlichen Trinkgelages von namenlosen Fremden vollgestellt ist?

Im Mondschein auf den Ruinen einer betonenen Festung mitten in Berlin. Wenn wir

so könnten, wie wir wollten, dann hätten wir schon lange und würden tun, was

wir nicht sollten.

Stattdessen halten wird einander in den Armen, küssen uns

und schweigen. Dann steigen wir wieder in die Dunkelheit des Parks hinab,

lassen die Ruinen hinter uns.

ich habe mich in der dunkelheit immer besser zurecht gefunden.

ich auch.

Meine Hand umschließt ihre fester und ich bin mir nicht

sicher, wie der Abend enden soll. Ich weiß, dass es da keine Chance für uns

gibt. Dafür ist die Situation zu verdreht und zu kaputt. An ihr nagen Zweifel

und ein schlechtes Gewissen, ich sehe es trotz der Dunkelheit. Die Schatten der

Baumkronen ziehen über uns hinweg und zwischen den Zweigen schimmert der Mond

hindurch. Sie summt ein Lied vor sich hin. Sie hat es von ihrem Vater, der

schon lange tot ist und der ihr immer einen Grund gab, traurig zu sein. Ich

höre zu und wünsche mir, dieser wunderschönen Frau in meinem Arm jeglichen

weiteren Kummer zu ersparen. Und ich begreife nicht, dass es nicht in meiner

Hand liegt. Dafür ist es noch zu früh.

Wir kommen am Fuß des Berges an, auf dessen Spitze noch

immer die Ruine thront. Unser Weg kreuzt den Englischen Garten, den wir

durchschreiten, auf der Suche nach einem Platz, an dem wir auf den Morgen

warten können. Wir spüren, dass unsere Zeit abläuft, die letzten Sandkörner

verschwinden in dem viel zu gierigen Schlund der Nacht. Doch noch begreifen wir

nichts, dabei ist es alles nur eine Frage der Konsequenz.

Sie weiß, dass sie ihren Freund betrügt. Ich weiß es auch.

Es wäre nicht der Sex, es ist ein Betrug im Geiste und der wiegt schwerer, der

ist Verrat. Sex kann als unkontrollierbar und triebhaft erklärt werden. Eine

animalische, archaische Seite, die schwer zu kontrollieren ist, dafür aber umso

einfacher zu erklären. Sex bedeutet alles und nichts. Der Verrat treibt einen

um, er greift das Fundament unserer evolutionären Entwicklung an. Unser

bewusstes Handeln wird korrumpiert und wir müssen uns mit der Existenz eines

Kontrollverlustes auseinandersetzen, mit einem Versagen. Wir können uns nicht

aussuchen, was uns geil macht, aber wir meinen, entscheiden zu können, was uns

emotional bindet. Ich bin mir dessen allerdings nicht mehr so sicher.

Wir lassen den Englischen Garten hinter uns und finden eine

Eiche im Park, legen uns darunter und wollen die Zeit bis zum Morgengrauen

zusammen verbringen. Ein paar Stunden bevor sie geht, ein letztes Mal für ein

paar Wochen. Aus Wochen werden Monate, dann Jahre und ich glaube, wir sehen uns

nie wieder auf diese Weise, auf der wir uns auf der Ruine sahen. Wir küssen,

wir tasten in der Dunkelheit – wir reden und schweigen im immer heller

werdenden Licht des Scheiterns, das eigentlich ein Begreifen ist.

Ich rede mich um meinen Verstand und mit jedem Wort

verstricke ich mich mehr. Jedes Wort ist ein weiterer Brackstein, mit dem ich

die Mauer zwischen uns höher und höher ziehe. Im Osten dämmert es und ich will

die Zeit zurückdrehen. Nur ein paar Stunden. Zurück zu den Küssen und dem

Spaziergang durch die Nacht. Als sie sang und ich mir schwor, dass sie keine

Tränen wegen mir vergießen solle.

Alles ist still im Park und unsere Worte voller Dummheit

verhallen doch fast ungehört. Nur ein einzelner Mann sitzt in der Nähe, hört

uns zu, hat sich den Abend wohl auch anders vorgestellt. Statt geilem

Amateursex, den er unter dem Titel „Ficken im Park – Voyeurparadies 69“ auf eine der einschlägigen Sexseiten hochladen kann,

hat er nur das für ihn langweilige Trennungsgespräch von einem Pärchen

mitbekommen, das noch nicht einmal zusammen war. Irgendwann verzieht er sich,

ob er die Hoffnung aufgab, bleibt sein Geheimnis.

Wir waren am Ende. Die Mauer war gebaut und so

unüberwindbar, wie der Ozean, der bald zwischen uns sein würde. Wir hatten es

geschafft, wir hatten einander erfolgreich verstümmelt und sie behält Unrecht :

Ich bereue es nicht. Es bricht mir das Herz, wenn ich daran denke, tat es schon

im Moment, als wir den Park hinter uns ließen und sie in die S-Bahn stieg, die

sie nach Hause brachte, zu jenem Mann, der ihr nicht weh tun würde, der sie

nicht traurig machen würde.

Manchmal ist die Realität ebenso pathetisch wie die Filme.

Manchmal kann man nicht sagen, was man eigentlich sagen will. In solchen

Momenten sollten jene für uns sprechen, die es getroffen haben: „Here’s looking

at you, kid.“

Kommentare

Kommentar veröffentlichen