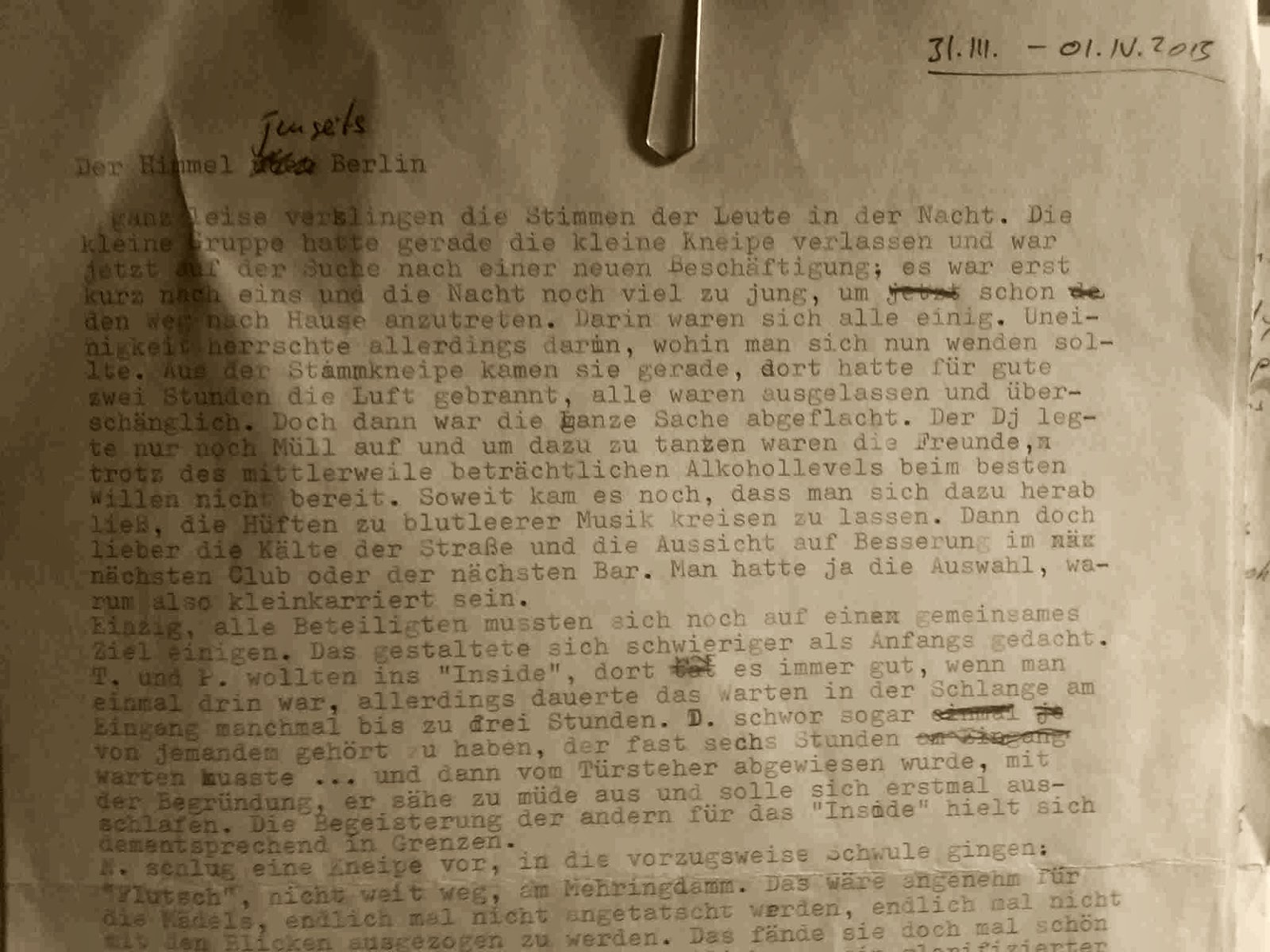

Der Himmel jenseits Berlins

Ein paar Stunden später entschloss sich eine andere kleine

Gruppe ebenfalls noch einen Abstecher ins Zentrum Berlins zu machen. Man hatte

sich vor ein paar Stunden in der Wohnung eines der Beteiligten getroffen. Auf

den 41m² im 15. Stock eines Neubaublocks saß man gedrängt zusammen, qualmte

eine nach der anderen und kippte die verschiedenen Alkoholika in sich rein.

Irgendwann kam sie dann auf, die Idee noch los zu ziehen, was zu machen, die

Nacht noch nicht vorbei sein zu lassen. Ein paar Klubnamen flogen durch den Raum

und es dauerte eine ganze Weile, bis man sich einigen konnte.

Ein paar Stunden zuvor hatte die andere Gruppe ein ähnliches

Problem. Man musste sich auf ein

gemeinsames Ziel einigen. Das gestaltete sich schwieriger als Anfangs gedacht. T.

und P. wollten ins „Inside“, dort war es immer gut, wenn man einmal drin war,

allerdings dauerte das Warten in der Schlange am Eingang manchmal bis zu drei

Stunden. W. schwor sogar von jemandem gehört zu haben, der fast sechs Stunden

warten musste … und dann vom Türsteher abgewiesen wurde, mit der Begründung, er

sähe zu müde aus und solle sich erst mal ausschlafen. Die Begeisterung der

andern für das „inside“ hielt sich dementsprechend in Grenzen.

J. schlug eine Kneipe vor, in die vorzugsweise Schwule

gingen: „Flutsch“, nicht weit weg, am Mehringdamm. Das wäre angenehm für die

Mädels, endlich mal nicht angetatscht werden, endlich mal nicht mit den Blicken

ausgezogen zu werden. Das fanden alle gut. Aber wollte man wirklich schon

wieder in eine Bar?

Ein paar Stunden später machte N. in ihrer Gruppe einen

ähnlichen Vorschlag. Das „Flutsch“ sei angenehm, sie hatte keine Lust schon

wieder belästigt zu werden, von irgendwelchen Losern. Sie würde einfach mal

gerne in Ruhe tanzen. Das fände sie doch mal schön. Während sie das sagte, zog sie

sich ihren Minirock, der eigentlich nur ein glorifizierter Gürtel war, wieder

zurück über den Hintern. Auf eine Schwuckentränke hatten die Jungs keinen Bock;

sie waren richtige Männer und würden auch nur in eine richtige Männerkneipe

respektive –klub gehen. In solche Tuckenläden konnten die Mädels doch in ihrer

Freizeit gehen, wenn es ihnen dort so gut gefiele und was die Blicke der

anderen Kerle anginge, so gab es da keinen Grund zur Besorgnis. Wenn einer von

den Typen sich nicht benahm, dann würde es eben ratz-fatz klatschen,

schließlich waren die Jungs schon richtige Männer.

Schließlich kamen beide Gruppen

unabhängig voneinander auf den gleichen rettenden Einfall: Man würde ins „In“

gehen (Es wurde Zeit, dass dieser Vorschlag kam, die Stimmung in den jeweiligen

Gruppen sank gefährlich tief.) Alle waren einverstanden oder konnten zumindest

mit dem Vorschlag leben, was fast genauso gut war. Für alle war es in jedem

Fall besser als nach Hause zu gehen. Da warteten nur das Bett und die Aussicht

auf den nächsten Tag, der nichts Wichtiges bereithielt. Egal ob es ein

langweiliger Job, eine Ausbildung, ein sinnloses Studium, oder einfach die

betäubende Arbeitslosigkeit war. Auf die eine oder andere Art und Weise, waren die

Tage aller geprägt von Eintönigkeiten, die in ihrer Banalität nicht unterboten

werden konnten. Die winzigen wirklichen Abwechslungen stellten die Nächte und

vor allem die Wochenenden dar. Man ging in Bars, in Kinos, man schob Zeit bis

zum Ende des Lebens auf. Eigentlich war es nur ein endloses Warten auf den Tod.

Da war es egal, wo man lebte, was man studiert, wie viel Geld man am Ende des

Tages hatte. Unter Strich waren sie alle Menschen, die niemand brauchte, für

die es weder eine wirkliche Aufgabe noch einen Platz gab.

W. war nicht gerne im „In“. Der Laden war ihm zu laut und zu

groß. Aber seine Freunde mochten es, nicht weil sie sich hier heimisch fühlten,

sondern weil sie es beim besten Willen nicht taten. Es gab in diesem Klub so

rein gar nichts, das zu dem passen wollte, was W. und seine Freunde

normalerweise beschäftigte. Sie waren alle Studenten und schrieben gerade an

ihren Abschlussarbeiten beziehungsweise standen kurz vor den nötigen

Anmeldungen. Niemand von ihnen war mehr nüchtern. Der Abend hatte vor allem

Spaß bringen sollen und eine Ablenkung von Alltagstrott und den

Zukunftsängsten. Niemand konnte sagen, wie ihre Zukunft nach dem Abschluss

aussehen würde. Einige hatten sich auf Forschungsstellen an verschiedenen

Universitäten und bei großen Firmen beworben. Jene die in naturwissenschaftlichen

Bereichen studierten waren zuversichtlicher als die, die in einer Disziplin der

Geisteswissenschaften ihren Abschluss

machen würden. Unsicher war es aber doch.

Vielleicht wollten sie deshalb ins „In“, um ihr Ego zu

puschen. Das „In“ galt in der Gruppe als „Prollschranzbunker“, ein Laden in dem

die gesamte Berliner und Brandenburger Prollszene an einem Freitagabend

zusammen zu kommen schien. W. und seine Freunde fühlten sich ihnen allen

überlegen, oder noch schlimmer, verspürten tiefes Mitleid für diese dumpfen

Seelen. Sie waren sich sicher, dass keiner von denen eine wirkliche Alternative

zu der aussichtslosen Trübsinnigkeit ihrer bisherigen Existenz hatte. Da gab es

Alkohol, Arbeit, Kinder, Alkohol, Kleinstadt oder Neubaublock, Alkohol und so

weiter. Sonst gäbe es für diese Leute nichts. Sie waren sich alle einig, dass

das traurig sei.

W. lehnte an einer Wand unweit der Bar und nuckelte an einer

Bierflasche. Er war müdeund von der Szenerie angeödet. Es wurde wirklich Zeit,

dass er nach Hause kam. W. winkte seinen Freunden zu, J. kam herüber. In ihrem

leicht wippenden Gang, sah sie so wunderschön wie eh und je aus. Vor einem

halben Jahr hatten sie und W. sich getrennt, nach fast zwei Jahren Beziehung.

Sie hatten es nie so genannt, dafür waren sie zu weit entwickelt, zu urban, zu

hip, zu modern.

Was W. aus der ganzen Sache gelernt hatte, war, dass eine

Beziehung mit jemandem aus dem engeren Kreis immer kompliziert bleiben musste,

wenn sie denn einmal zu Ende ging und auch wenn man die Beziehung nicht als

Beziehung bezeichnet hatte. W. hatte sich vorgenommen, niemals wieder eine

solche Beziehung … „Sache“ einzugehen. Er wollte J. nicht zurück, doch hätte

ihn in diesem Moment gefragt, ob er nicht mit zu ihr nach Hause kommen wollen

würde, dann hätte W. wohl kaum eine Minute gezögert und beide wären am nächsten

Morgen voller Schuldgefühle in verschwitzten Laken aufgewacht. Nein, so wie es

war, war es besser. J. und er hielten eine gewisse Distanz; sie gingen nie

alleine aus; sieverbrachten keine Zeit zu zweit; sie riefen sich nicht an.

Alles blieb angenehm distanziert.

W. beugte sich vor und es schien

ihm, als müsse er J. anbrüllen, derart laut war die Musik. Er wollte jetzt

gehen, hatte keinen Bock mehr. Von J. kam nur ein „Okay!“ und ein, wie W. fand,

dümmliches Winken. BIS DANN!, brüllte W. noch und drehte sich auf dem Absatz

herum. Er gab seine Bierflasche an der Bar ab, kassierte das Geld von der

Pfandmarke und holte seine Jacke von der Garderobenfrau, die ihm mit ihren

dunklen Wimpern zuzwinkerte. Wäre der Abend anders verlaufen, dann wäre hier

bestimmt noch eine Möglichkeit gewesen, eine Nummer oder auch mehr abzugreifen.

Aber dafür war W. nicht in der Stimmung. Er verließ das „In“ und die kalte

Nachtluft füllte kühlend und beruhigend seine Lunge.

Der Trip in die Innenstadt würde ein Desaster werden, das

stellte sich schon sehr früh heraus. In der Tram wurde die Gruppe kontrolliert,

zwei der Jungs hatten ihre Tickets zu Hause liegen gelassen und wurden von den

Kontrolleuren dazu verdonnert, sie am Hauptsitz der BVG am Ostbahnhof

vorzuzeigen. Um ein paar Euro Strafe würden sie allerdings nicht herum kommen.

Dieses Vorkommnis wäre nicht weiter aufgefallen und hätte den Abend nicht in

eine unangenehme Schieflage gebracht, aber als die Gruppe vor dem „In“ ankam,

erwartete sie eine üble Überraschung. Man ließ sie nicht rein, die Mädels

dürften gerne, sogar for free, aber die Jungs müssten draußen bleiben. Die

daraufhin beginnende Rangelei mit den Türstehern wäre beinahe böse geendet.

Aber die Jungs besannen sich im letzten Moment eines Besseren und zogen unter

Flüchen und Beschimpfungen ab.

Beim anschließenden Bier am

Späti waren sich alle schnell einig, dass man in der 41m² im 15.Stock hätte

bleiben sollen. Da war alles vorhanden: Bier, Frauen, Kippen, Musik. Aber so …

Die Innenstadt hatte heute Abend nur Enttäuschung parat gehalten. Die Gruppe

war eigentlich einhellig der Meinung, dass man noch ein paar Bier im am Späti

trinken würde und anschließend nach Hause fahren würde. Another wasted night.

Im nächsten Späti kaufte sich W. Tabak, Papers und Filter.

Es verstieß eigentlich gegen seine Straight-Edge-Veganer-Regel nach der er seit

einem Jahr versuchte zu leben, aber was hatte es für ein Sinn. Ihm war

eingefallen, dass J. ihn damals gebeten hatte, dass Rauchen aufzugeben. Veganer

war er ein halbes Jahr früher geworden. Was blieb war der Alkohol und den ließ

hatte er vor einem dreiviertel Jahr angefangen links liegen zu lassen, kurz

bevor sich J. und er trennten. W. dachte, dass er heute Abend niemandem mehr

Rechenschaft schuldig war.

Zu den Zigaretten

kaufte er sich ein Bier und stellte sich an einen der Stehtische, die vor dem

Späti standen. Er drehte sich die erste Zigarette und bat einen jungen Kerl,

der mit seinen Freunden auf einer Bierbank vor dem Späti lümmelte, um Feuer.

Die Gruppe war mürrisch und grummelte nur vor sich hin. W. verabscheute

eigentlich solche Menschen, es waren genau jene Leute, die dort im „In“ ein-

und ausgingen. Es waren einfach Menschen und W. wusste das. Wahrscheinlich

hatte kaum jemand von denen einen Job, geschweige denn eine Ausbildung. Bücher

hatten sie seit Jahren nicht mehr in die Hände genommen. Alles in allem, nicht

das Klientel mit dem sich W. normalerweise zu umgeben pflegte. Er bedankte sich

trotzdem höflich für das Feuer und wandte sich wieder stillschweigend seinem

Bier zu.

Es bedurfte keiner großen Anstrengung, das Gespräch der

Gruppe zu belauschen. Offensichtlich hatte man versucht ins „In“ zu kommen,

wurde allerdings nicht vorgelassen. Was nicht verwunderte, bedachte man, wie

betrunken alle waren. Kein Türsteher der Welt würde auch nur einen von denen in

seinen Klub lassen. Die Stimmung war dementsprechend schlecht. Man hatte sich

jetzt in Ermangelung einer Alternative an diesem Späti versammelt, aber so wirklich

wollte niemandem ein Ausweichplan einfallen. Es würde wohl darauf hinauslaufen,

dass sie alle nach Hause gingen.

Und so kam es. Es dauerte eine halbe Stunde und drei Biere,

dann waren nur noch drei Leute übrig, die da vor dem Späti lümmelten: W. und

zwei Jungs der anderen Gruppe. Man kam zusammen und ins Gespräch, schließlich

war die Nacht noch jung und man konnte doch noch nicht nach Hause gehen. Da

wartete schließlich nichts. Einer der beiden fragte W., was er denn mache. W.

erklärte es ihm. Studium? Nee, davon wollten beide nichts wissen. Brächte doch

nichts und dann noch dieses ewige Lernen. Dann doch lieber weniger Anstrengung,

zu Hause sitzen und kassieren vom Staat. Wäre zwar scheiße, aber was soll‘s.

Was denn mit Verantwortung wäre, fragte sie W. Die beiden winkten nur ab. W.

grinste. Ob er denn eine bessere Aussicht auf einen geilen Job hätte, fragte

einer der Beiden. W. musste kurz überlegen und verneinte dann. Wie auch? Bei

der politischen und wirtschaftlichen Lage …

Mit Drogen oder so müsse man richtig Kohle scheffeln. Klar,

sowas eben. Wie im Film. Oder jemanden entführen und dann richtig viel Geld

erpressen. Aber wen kannte man, der so viel Kohle hätte? Die Eltern von einer

Freundin hätten viel Geld, meinte W. Drei Bier und zwei Schnäpse später war es

beschlossen, sie würden J. entführen. Zwei Bier später standen drei Kerle

angetrunken im Hauseingang zu J.‘s Wohnung, im Dunkeln, wo sie niemand sehen

konnte von der Straße aus. Sie hatten bereits geklingelt, J. war noch nicht zu

Hause, also warteten sie auf sie.

Als J. mit einem jungen Typen nach Hause kam, den sie im

„In“ kennengelernt hatte, wurde es schon hell am Horizont. Der Himmel über

Berlin färbte sich bereits dunkelblau. Es würde ein wunderschöner Morgen

werden. Der Hauseingang zu ihrer Wohnung lag noch im Dunkeln und so sahen weder

J. noch der junge Begleiter die Angreifer kommen. Der junge Mann wurde mit

einem Schlag auf den Hinterkopf ausgeschaltet und fiel hart auf den Boden. J.

wurde von vier Männerhänden gepackt. Eine hielt ihr den Mund zu, die andere n

drückten sie brutal zu Boden. Ein kräftiger Schlag ins Gesicht machte sie halb

bewusstlos. Hilflos wand sie sich auf dem harten Steinboden, während jemand an

ihrer Hose zog und riss.

Als W. und die beiden anderen mit J. fertig waren, ließen

sie sie in dem Hauseingang liegen. Man verabschiedete sich und w. besorgte sich

noch eine Flasche Whiskey im nächsten Späti. Seine Handknöchel waren

zerschunden, aber das spürte er kaum. An der Warschauer Straße stief W. auf das

Geländer der Brücke, die über die Bahngleise führte. Mit einem beherzten

Schritt stieß er sich ab.

Einen Tag später traten ein paar Polizisten in Lichtenberg

und Hellersdorf die Türen von zwei Wohnungen ein. Sie gehörten zwei der drei Verdächtigen,

denen die Vergewaltigung einer jungen Frau vorgeworfen wurde.

Der Wetterbericht sagte strahlenblauen Himmel über Berlin

voraus.

Kommentare

Kommentar veröffentlichen